参加費無料!認知症の日常生活における困りごとに、どんな支援ができる?専門家によるオンライン勉強会を開催

介護施設入所に特化した身元保証サービス事業を行なう「株式会社ウェルビト」は、認知症の方の生活障害への支援をテーマとした勉強会を企画し、現在参加申し込みを受け付けています。

日常生活の不自由、改善できる可能性も

認知症になると脳の機能が少しづつ低下していき、その結果日常生活のさまざまな場面で支障をきたすことがあります。こうした日常生活の不自由は、本人の得意なことや習慣を活かすことで改善できるケースも多くあるようです。

今回、ウェルビトではケアマネージャーを対象に認知症の生活障害に関する独自アンケートを実施しました。その結果を踏まえ、「生活の困りごと」から考える認知症の方への支援~ご利用者の視点を活かしたケアの工夫~と題したオンライン勉強会を企画しました。

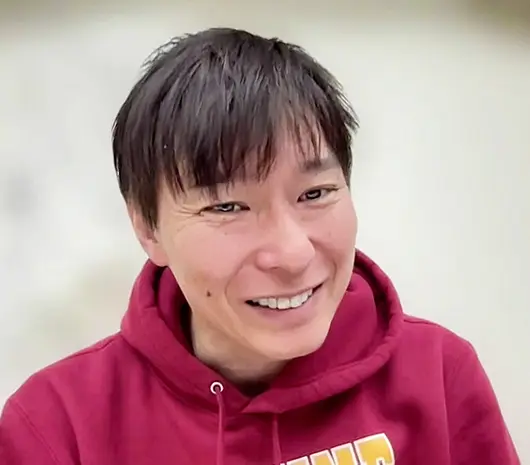

この勉強会では、高齢者の心理支援を専門とする臨床心理士/公認心理士の扇澤史子氏を講師に招き、認知症の方の得意なこと、できることにフォーカスを当てた支援のあり方について解説。高齢者の日常生活を支えるケアマネージャーが明日から役立てられる情報を紹介するそうです。

勉強会概要

テーマ:「生活の困りごと」から考える認知症の方への支援~ご利用者の視点を活かしたケアの工夫~

日時:2025年4月22日(火)18時~19時15分

会場:オンラインライブ開催(zoom)

参加費:無料

講師:扇澤史子(臨床心理士/公認心理士)

老年臨床心理学を学び、認知症やうつ病などの精神疾患の高齢者や家族を対象としたアセスメントや心理支援、アウトリーチなどに携わる。

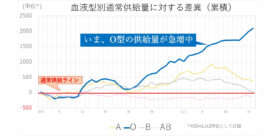

本人とケア側では、困りごとが違う

厚生労働省の統計によると、認知症高齢者の数は2022年時点で443.2万人、2040年には584.2万人になると推計されています。さらに、日常生活は送れるものの認知症様症状がみられる軽度認知障害(MCI)の高齢者数(2022年で558.5万人)を加えるとその数はすでに1,000万人を超え、高齢者の約3割が認知症またはMCIになる時代となっているのです。

このような状況の中、高齢者の生活をサポートするケアマネージャーも認知症のご利用者を担当する機会も増加しており、様々な日常生活の困りごとに直面しているそうです。

ウェルビトでは、ケアマネージャー117人を対象に、認知症の日常生活での困りごとをテーマに独自アンケート調査を実施し、117件の回答を得ました。

以下がその1部です。

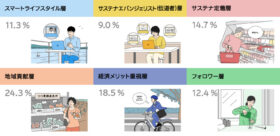

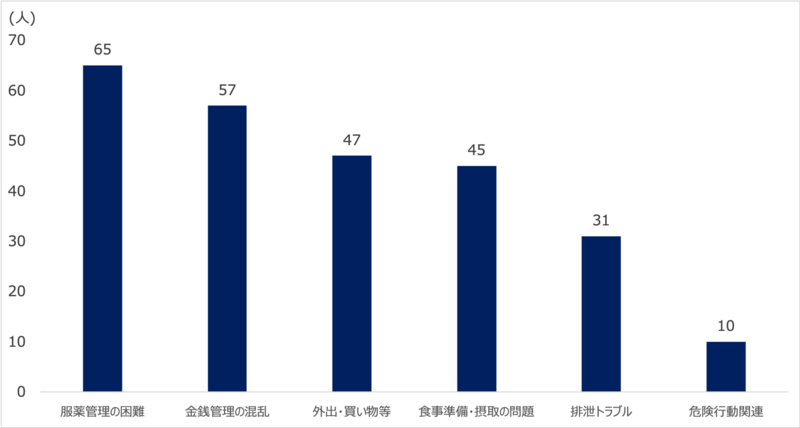

Q:認知症を有する本人から訴えの多い生活障害はどんなものがありますか?(複数枚回答可)

認知症の方は、服薬管理の困難や金銭管理の混乱、外出・買い物・食事準備・摂取の問題など、日常生活のさまざまな場面で困難さを抱えているという結果になりました。

回答の90%以上が複数回答となっていることから、ひとりが複数の困難を抱えて生活している様子がうかがえます。

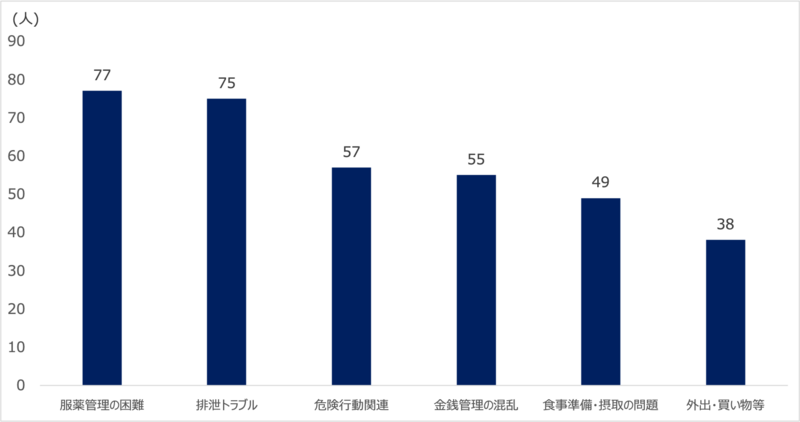

Q:認知症を有する方のご家族からの訴えの多い生活障害はどんなものがありますか?(複数選択可)

家族からの訴えの内容も本人とほぼ同様です。ただ、結果を見ると本人ではそれほど多くなかった排泄トラブルや危険行動が上位にきています。理由として、こうした障害は「ケアする側」の負担が大きくなりがちなためと考えられています。

認知症でも「できること」にフォーカスを当てる

今回のウェルビトによるアンケート結果から、認知症の方の在宅ケアにはさまざまな困難さがあることや、BPSDの症状などは介護者にとって大きな負担となっていることがわかりました。

認知症になると、これまで当たり前にできていたことができなくなり、日常生活に支障をきたすことがあります。

一方で、こうした日常生活の困難さは、本人のできることや得意なこと、週案を活かすことで改善できるケースもあります。同勉強会では、認知症をはじめとする高齢者の心理支援の経験が豊富な扇澤氏に、「できる支援」の実施方法と、ケアマネージャーが日常の支援で役立てられる工夫について紹介をしています。

■講座の概要・申し込みはこちらから

https://mi-ka-ta.jp/study_session/study_session_2504_1/

SDGsはもちろんのこと、サステナブル・エシカルな視点から記事を制作する編集者・ライターの専門チームです。社会課題から身近にできることまで幅広く取り上げ、分かりやすくお伝えします。

他のニュースを見る

OTHER NEWS

と「近大生まれの海鮮恵方巻」(右)-280x134.png)