海洋生態系、海の環境保全への活用に期待。ナノプラスチックの特性を解析する新たな手法を、芝浦工大などの共同研究グループが発表!

芝浦工業大学、株式会社東レリサーチセンター、山形大学、東洋大学、東北大学は、実施している共同研究において、 海洋生態系の保全で危惧されるマイクロプラスチックよりも細かい‟ナノプラスチック”の化学的特性を解析する新しい手法を提案しました。

水中のわずかなナノプラスチック粒子を濃縮し、原子間力顕微鏡と赤外線吸収の仕組みを組み合わせた方法で、粒子の特性を解析します。

この手法を発展させることで、ナノプラスチックの環境への影響に関する研究の進展が期待されます。

なぜマイクロプラスチックは深刻な環境問題と言われるのか?

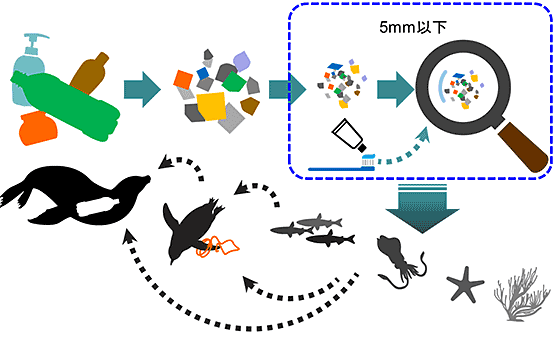

正しく回収されなかったプラスチックごみが月日とともに劣化するなど、5ミリメートル以下(※1)まで細かくなったプラスチックは「マイクロプラスチック」と呼ばれます。

いくら細かくなってもプラスチックは自然界では分解されず、最終的には海に流れ込みます。マイクロプラスチックは、海の生物が飲み込むと死に至ることがあるため、海洋生態系の大きな環境課題となっています。もちろん人間にも害がおよぶ可能性があります。

現在、世界の海には1億5,000万トンのプラスチックごみが蓄積されていると言われます。プラスチックごみがこのまま増え続けると、2050年までに海の中にたまったプラスチックごみの重さが、魚の重さを超える(※2)とさえ言われています。

※1 5ミリメートル~1マイクロメートルまで(一般的な定義)

※2 出典:数値はWWFジャパン公式サイト「海洋プラスチック問題について」による

参考:一般社団法人プラスチック循環利用協会「プラスチックのはてな」

危険視されるさらに細かいナノプラスチック。環境への影響解明につながる新たな手法に期待!

マイクロプラスチックよりも細かい、1ナノメートル(1マイクロメートルの1000分の1)~1000ナノメートル(1マイクロメートル)サイズ(※3)のものは「ナノプラスチック」と呼ばれます。

※3 一般的な定義

ナノプラスチックはマイクロプラスチックに比べて生物の体内に取り込まれやすく、プラスチックに含まれる添加剤等の化学物質による毒性などから、マイクロプラスチックよりも毒性が強いと考えられています。

参考:国立環境研究所「循環・廃棄物の豆知識」

しかし、ナノプラスチックはその極小サイズにより、生物への影響や環境の中での動きが十分に解明されていません。そのような中で、ナノプラスチックの“化学的特性”を測定する新たな手法が、芝浦工業大学と東レリサーチセンターなどの共同研究(※4)より提案されました。

※4 芝浦工業大学、株式会社東レリサーチセンター、山形大学、東洋大学、東北大学

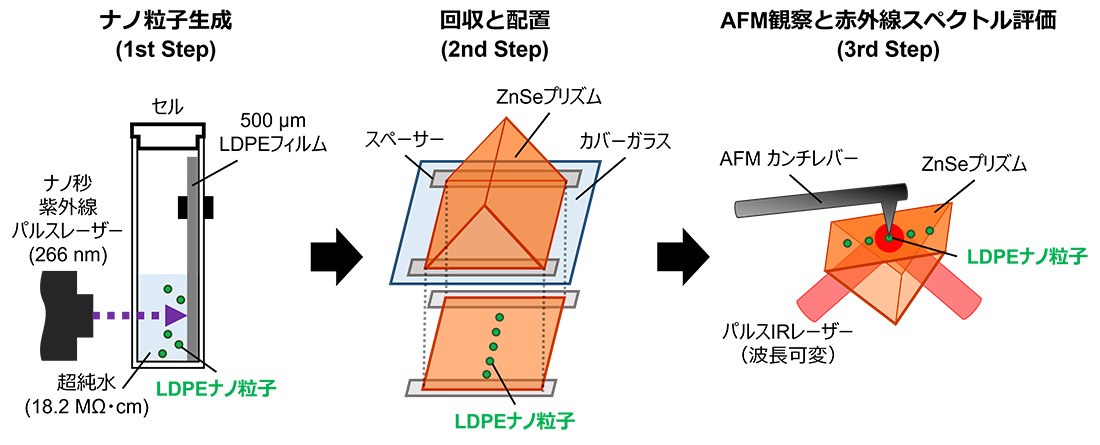

プロセスは、以下です。

【水中の極めて微量なナノプラスチックをバブル集積し、その化学的特性を評価するプロセス】

①ステップ1:ナノ粒子生成

低密度ポリエチレン(LDPE ※5)のフィルムに、ナノ秒レーザーをあてて、50ナノメートル~500ナノメートルの、ナノプラスチックの粒子を得ます。

※5 透明なポリ袋や食品用フィルムなどの原料として使用されている、合成樹脂プラスチック

粒子の濃度が低いため、マイクロバブル(1~100マイクロメートルの大きさの泡)を使って濃縮します。

②ステップ2:回収と配置

ナノプラスチックの粒子を水中からセレン化亜鉛(ZnSe)基板の上に配置します。濃縮したことで、効率よく回収、配置ができます。

③ステップ3:原子間力顕微鏡(AFM)観察と赤外線スペクトル評価

原子間力顕微鏡(AFM)と赤外吸収分光法(IR)とを組み合わせた方法、「AFM-IR」で解析します。ナノプラスチックの粒子が赤外線レーザーを吸収する様子から、どのような分子構造なのかがわかります。

AFM-IRは、ナノスケールでの部分的な範囲の化学的特性を解析できる技術であり、粒子の分子構造の情報が高精度に測定できます。

AFM測定で、低密度ポリエチレン(LDPE)のナノプラスチック粒子は、球状であるものもあり、またいくつかの粒子が凝集したり、形状が歪んだりしていることが確認されました。さらに、赤外吸収スペクトルの解析において、サイズが小さい粒子において酸化反応がより進行している傾向を確認しました。このように、ナノ粒子の化学的特性の変化について新たな知見を得ることができます。

これらのプロセスにより、ナノプラスチック粒子の酸化反応の進行状況を追跡し、ナノプラスチック粒子と他の物質との相互作用を理解することが可能となります。

今後、この手法をさらに発展させることで、環境中のナノプラスチックの化学的特性をより深く理解できるようになり、ナノプラスチックに関する研究が進展することが期待されます。

■論文情報

論文名:Local Infrared Spectral Measurement System for the Inspection of Independent Nano-plastic Particles in Water-based Solutions

著者:

金原 生奈 (芝浦工業大学機械工学専攻 修士2年)

長坂 龍洋 (株式会社東レリサーチセンター構造化学研究部 構造化学第2研究室)

関 洋文 (株式会社東レリサーチセンター構造化学研究部 部長)

藤井 翔 (山形大学学術研究院 准教授(理学))

木村 剛 (東洋大学生命科学部生体医工学科 教授)

山本 雅哉 (東北大学大学院工学研究科 教授)

田邉 匡生 (芝浦工業大学デザイン工学部デザイン工学科 教授)

掲載誌: Environmental Science: Nano

DOI : 10.1039/d4en00379a

----------------------

■ニュース提供元:

芝浦工業大学

https://www.shibaura-it.ac.jp/

東レリサーチセンター

https://www.toray-research.co.jp

山形大学

https://www.yamagata-u.ac.jp/jp/

東北大学

https://www.tohoku.ac.jp/japanese/

科学技術振興機構(JST)

https://www.jst.go.jp/

----------------------

SDGsはもちろんのこと、サステナブル・エシカルな視点から記事を制作する編集者・ライターの専門チームです。社会課題から身近にできることまで幅広く取り上げ、分かりやすくお伝えします。

他のニュースを見る

OTHER NEWS

と「近大生まれの海鮮恵方巻」(右)-280x134.png)