【2024年編 SDGs用語集】SDGsでよく使われる用語を分かりやすく解説!

エシカル、レジリエンスなど、SDGsには、少し難しい単語が使われることもあります。

そこで、SDGsでよく使われる単語を解説します!ぜひSDGs用語を覚えて、SDGsに取り組んでみましょう。

MDGs

「MDGs(Millennium Development Goals)」は、2000年に国際連合(UN)が採択した8つの具体的な開発目標です。

これらの目標は、2000年から2015年までの15年間にわたり、国際社会全体で貧困削減や基本的な社会的課題に対処するための取り組みを推進することを目的としていました。

MDGsは、持続可能な開発に向けた具体的な目標を提供し、途上国や国際社会の注力を集中させる役割を担っていました。

MDGsは2015年に達成されるべき目標でしたが、一部は達成されたものの、全ての目標が完全に達成されなかったとされています。

MDGsの後継として、2016年には新たな目標であるSDGsが採択され、これにより2030年までの新たな持続可能な開発の枠組みが提供されました。

SDGs

「SDGs」とは、Sustainable Development Goals(持続可能な開発目標)の略です。

英語圏では主にGoalsまたはSDGと呼ばれています。

詳しくはSDGsのきほんをご覧ください。

SDGsウォッシュ

「SDGsウォッシュ」は、企業や組織がSDGsを利用しているように見せかけつつ、実際には取り組んでいないか、または本来の目的から逸脱している行為を指します。

これは、かつて行われた「グリーンウォッシュ」の概念と関連があります。

「グリーンウォッシュ」は、環境に優しいイメージを装っているが、実際には環境への影響が少ないか、あるいは悪化させている企業や製品に使われる言葉でした。

SDGsウォッシュは、同様に企業や組織がSDGsに言及することで、自らを持続可能性に貢献しているように見せかけつつ、その実態が不透明である場合に使用されます。

どちらも、社会的な期待に対して透明性と説明責任を欠いたり、本来の目的を欺瞞的に利用していると見なされる行動を指しています。

企業や組織においては、真の意味での環境や社会への取り組みが求められ、信頼を築くためには実効性のある行動が不可欠です。

以下のような状況を「SDGsウォッシュ」とされてしまう場合があります。

1.透明性と実効性の欠如: 取り組みの透明性が不足しており、企業がどのようにSDGsに寄与しているのかが不明瞭である場合。

2.具体的な目標や行動の不足: SDGsへの言及が抽象的で、具体的な目標や実際の行動が見当たらない場合。

3.事業モデルとの整合性の欠如: SDGsへの取り組みが企業の事業モデルと整合性がなく、あるいは実態と乖離している場合。

4.効果測定の不足: SDGsに対する取り組みの効果や影響を評価し、公に報告する仕組みが不十分な場合。

企業が真剣にSDGsに貢献するためには、透明性、実効性、具体性、整合性、効果測定の観点から取り組みを行うことが重要です。

これによって、社会との信頼関係を築き、持続可能な発展に寄与することができます。

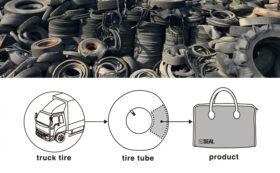

アップサイクル

「アップサイクル(Upcycling)」は、リサイクルとは異なり、廃棄物や不要な素材を再利用するプロセスであり、元の素材よりも価値の高い製品や素材を生み出すことを指します。アップサイクルは、環境への負荷を軽減しながら、クリエイティブで持続可能な製品を生成する手法として注目されています。

エシカル/エシカル消費

「エシカル(Ethical)」は、「倫理的な」という意味で、行動やビジネス活動が倫理的であるか、社会的に受け入れられるかどうかを指します。

エシカルな行動は、環境への影響や社会的な責任を考慮に入れ、公正で透明性があり、他者に対して尊重を示すものです。

エシカルな価値観に基づく行動が、持続可能な開発や社会の健全な発展に貢献すると考えられています。

「エシカル消費(Ethical Consumption)」は、製品やサービスを選択する際に、環境や社会に対する影響を考慮し、倫理的な視点からの消費行動を指します。

企業に対して社会的責任を果たすよう促し、より持続可能なビジネスモデルの構築に寄与します。

エシカルおよびエシカル消費は、SDGsの中でも特に「社会正義」「働きがいのある仕事」「責任消費と生産」などの目標と関連が深く、持続可能な未来を構築するための一環とされています。

関連記事:【2023年】マイタンブラー持参で割引のカフェ――エシカルでお得なSDGsを

カーボンフットプリント

「カーボンフットプリント(Carbon Footprint)」は、ある製品や活動が直接的・間接的に大気中に放出する温室効果ガスの総量を示す指標です。

主にCO2などの排出を計測し、個人や組織の環境貢献度を評価。削減策の立案や、持続可能性の向上に役立てられています。

クリーンエネルギー

「クリーンエネルギー(Clean Energy)」は、環境への負荷が少なく、地球温暖化などの気候変動に対して低い影響を持つエネルギーのことを指します。

クリーンエネルギーは、主に再生可能エネルギー源から生み出されるエネルギーを指し、化石燃料などの使用に伴う二酸化炭素などの温室効果ガスの排出を抑制します。

クリーンエネルギーには以下のような種類があります:

1.再生可能エネルギー(Renewable Energy): 太陽光、風力、水力、地熱、バイオマスなど、天然のサイクルで再生されるエネルギー源。

2.原子力エネルギー(Nuclear Energy): 原子核反応により発電するエネルギー。※原子力エネルギーについては温室効果ガスの排出は少ないものの、安全性や廃棄物処理の課題があるため意見が分かれるところです。

3.エネルギー効率向上(Energy Efficiency): エネルギーの使用効率を向上させ、無駄を減らす取り組み。これもクリーンエネルギーの概念に含まれます。

クリーンエネルギーの推進は、持続可能な開発目標(SDGs)の一環として重要視されており、気候変動の緩和や地球環境の保護に寄与するとともに、エネルギーセキュリティの向上も図ることが期待されています。

関連記事:バイオマスで何が変わる?これからの世界

サステナブル(サスティナブル)

「サステナブル(Sustainable)」は、持続可能な、継続可能なといった意味を持つ形容詞です。

特に、資源や環境などが長期にわたり維持可能であり、未来の世代に対する負担を最小限に留めることを指します。

サステナブルなアプローチや取り組みは、環境、社会、経済の三つの側面をバランスよく考慮し、持続可能な発展を促進します。例えば、サステナブルなエネルギーの利用、サステナブルな農業の実践、サステナブルなビジネスモデルの採用などが挙げられます。

持続可能性は、持続可能な開発目標(SDGs)においても中心的な概念であり、地球全体での環境の保護や社会的な公正の追求が含まれています。

ディーセント・ワーク

「ディーセント・ワーク(Decent Work)」は、国際労働機関(ILO)が提唱した概念です。

「人間らしい働き方」を大切にした考え方で、「人間らしい仕事」ができない人々をなくし、働くことで自分や家族の幸せにつなげていく考え方です。

働く人々に対して基本的な労働の権利と人間としての尊厳を確保し、安全で健康的な労働条件を提供することを目指すアプローチを指しています。

ディーセント・ワークには以下の4つの基本的な要素が含まれます。

1.基本的な労働権利の尊重: 表現の自由、結社・団結の自由、差別禁止、強制労働の禁止など、基本的な労働権利を保障すること。

2.働く人々への社会的保護: 働く人々とその家族に対して、健康、安全、所得の保障を含む社会的なサポートを提供すること。

3.労働市場と労働関係の向上: 労働市場が効率的で公正であり、労働者と雇用主の間の関係が対等であることを促進すること。

4.社会的対話の推進: 政府、雇用主、労働者、その他の社会的パートナーとの対話を通じて、労働に関する政策やプラクティスの合意形成を進めること。

ディーセント・ワークのコンセプトは、持続可能な開発目標(SDGs)の中でも重要な位置を占めており、働く人々が尊厳を持ち、安全で公正な労働条件で働くことが推進されています。

ファストファッション

「ファストファッション(Fast Fashion)」は、主に大量生産された低価格な衣料品を素早く市場に供給するビジネスモデルを指します。このビジネスモデルでは、製品のデザインから製造、販売までのサイクルが短く、新しいトレンドやスタイルを素早く反映することが重視されます。

ファストファッションの特徴は、低価格でありながら消費者に最新のファッションアイテムを提供することです。しかし、このビジネスモデルは、環境への影響や労働条件に関する懸念も引き起こしています。大量生産と短期間での商品更新は、資源の過剰消費や廃棄物の増加を招き、環境負荷を増大させる傾向があります。また、労働者の賃金や労働条件が適切に保護されているかどうかも問題となります。

ファストファッションの目的は、消費者の需要に応えると同時に利益を最大化することですが、その過程で環境や社会に対する負荷を最小限に抑える取り組みが必要です。持続可能な材料の使用や生産プロセスの改善、労働者の権利の保護など、ファストファッション産業全体での取り組みが求められています。

フェアトレード

「フェアトレード(Fair Trade)」は、主に途上国の農産物や手工業品の生産者が、公正な価格で取引し、労働条件や環境への影響に対して適切な配慮がなされるようにする取り組みを指します。

フェアトレードの目的は、貧困削減や社会的な公正の実現、環境への負荷軽減など、持続可能な開発の推進です。

フェアトレードの原則には以下の要素が含まれます。

1.公正な価格: 生産者には適正な価格が支払われ、適正な利益が確保されるようにします。

2.労働条件の改善: 生産者や労働者が適切な労働条件で働くことが保障されます。これには安全な労働環境や労働時間の規制などが含まれます。

3.長期の取引関係: 安定的で長期的な取引関係を築くことで、生産者が将来の見通しを持つことができるようにします。

4.持続可能な農業と環境保護: 環境に対する負荷を最小限に抑えつつ、持続可能な農業方法の導入を奨励します。

5.公正な情報と透明性: 取引において公正な情報が提供され、取引過程が透明であることを確保します。

フェアトレード製品は、「フェアトレード認証」を受けた商品として市場に出回り、これらの商品の購入は社会的な貢献を支持する手段とされています。

関連記事:マークを選んでSDGsを!第1回「フェアトレード認証」

フェムテック

「フェムテック(Femtech)」は、女性の健康に関する技術やイノベーションを指す言葉です。この分野では、テクノロジーが女性の生理的な健康やライフスタイルに関わる様々なニーズに対応するために活用されています。

以下は、フェムテックの主な領域と活動についての概要です。

1.生理トラッキングアプリ:フェムテックには、生理周期や排卵日を追跡し、女性の生殖健康を管理するためのアプリが含まれます。これらのアプリは、妊娠を計画するカップルや生理痛の管理など、個々の健康ニーズに応じて設計されています。

2.妊娠および出産関連のテクノロジー:妊娠中や出産後の母親向けに、胎児の健康モニタリング、産後のケア、授乳支援などを提供するテクノロジーが開発されています。これには、モバイルアプリやウェアラブルデバイス、健康モニタリングセンサーなどが含まれます。

3.性的健康:フェムテックは、性的健康にも焦点を当てており、性教育やセクシュアルウェルネスに関する情報提供、コミュニケーションツール、性の満足度向上のためのアプリケーションなどが開発されています。

4.更年期関連のサポート:更年期に関する情報提供やサポートを目的としたアプリやオンラインプラットフォームが登場しています。更年期の症状管理や健康増進に焦点を当てたテクノロジーが開発されています。

フェムテックの発展は、女性が自身の健康に関して情報を得やすくし、自分の身体とのつながりを強化することを目指しています。

フードロス

「フードロス(Food Loss)」は、食品が生産段階から消費段階までの過程で無駄になる現象を指します。農産物の収穫、加工、流通、販売、消費の各段階で、食品が廃棄される、腐敗する、または無駄になることがあります。

フードロスの主な原因の一つは、生産段階での農産物の過剰収穫や収穫時期の調整不足です。また、流通段階での輸送中の損失や保管中の腐敗、販売段階での在庫の過剰や賞味期限の過ぎた商品の廃棄などが挙げられます。消費者側でも、食品の過剰な購入や誤った保存方法による食品の腐敗がフードロスの一因となります。

フードロスは、食料品の無駄な消費によって資源の無駄使いや環境への負荷を増大させるだけでなく、飢餓や栄養不足などの社会問題にも関連しています。持続可能な開発目標の一つである「飢餓をゼロに」を達成するためには、フードロスの削減が重要です。

フードロスの解決には、生産から消費までの過程での効率的な資源利用や適切な管理が必要です。生産者や流通業者、消費者の意識向上や技術革新、食品の再利用やリサイクルなど、さまざまなアプローチが必要です。

関連記事:フードロス削減レシピで岩手「わかめナムルおにぎり」が優勝!味の素主催の「捨てたもんじゃない!™」グルメグランプリ

マイクロプラスチック

「マイクロプラスチック(Microplastic)」は、極めて小さなサイズ(通常、5mm以下)のプラスチック片や粒子のことを指します。これらは主に環境中に放出され、水中や土壌、大気など広範な環境に広がっています。

マイクロプラスチックは主に以下のものが発生源と考えられています。

1.大きなプラスチック製品の分解: 大きなプラスチック製品が細かな部分に分解され、マイクロプラスチックとして環境に放出される。

2.洗濯などの活動からの放出: 衣類や洗顔料などの製品に含まれる微細なプラスチック粒子が、使用や洗濯などの活動によって排水され、環境中に広がる。

3.産業活動: 一部の産業プロセスからの排出が、環境にマイクロプラスチックを導入する原因となることがあります。

マイクロプラスチックの存在は環境への影響が懸念されており、生態系への悪影響や、健康への潜在的なリスクが指摘されています。例えば、生物がこれらの微小な粒子を摂取することで、食物連鎖を通じて人間にも影響を及ぼす可能性があります。

国際的な取り組みや法規制が進む中で、プラスチックの使用削減やリサイクルの促進が進められています。

レジリエンス/レジリエント

「レジリエンス(Resilience)」は名詞であり、環境や社会が変化やストレスに対して回復し、適応する能力を指します。

一方で、「レジリエント(Resilient)」は形容詞で、この回復力や適応力を具体的に他の言葉と結びつけて表現します。

例えば、用例は以下のようになります。

・地域のレジリエンスは、自然災害に対する対応力を含む広範な能力を指します。

・レジリエントなコミュニティは、災害が発生しても素早く回復し、持続可能な機能を維持できる。

持続可能な開発のための2030アジェンダ

2015年9月の国連サミットで全会一致で採択されたのが「持続可能な開発のための2030アジェンダ」で、このアジェンダを元にSDGsの取り組みが行われています。

アジェンダでは「誰一人取り残さない」持続可能で多様性と包摂性のある社会の実現のため、2030年を年限とする17の国際目標(その下に、169のターゲット、232の指標)が決められています。

「持続可能な開発のための2030アジェンダ」が採択された背後には、いくつかの基本的な考え方があり、それに基づく5つの特徴があります。

普遍性(Universality):

「普遍性」の概念は、先進国を含む全ての国が行動を起こす必要があるという理念を反映しています。これは、貧困や不平等といった課題が国境を越えて影響を及ぼし、共通の課題であるという認識に基づいています。2030アジェンダは、全ての国が共同で取り組むべき課題として位置づけられています。

包摂性(Inclusiveness):

「包摂性」は、「人間の安全保障の理念を反映し、誰一人取り残さない」という考え方を取り入れています。2030アジェンダは、障がい者やジェンダー、民族などの異なる背景を持つ全ての人々が開発の成果を享受できるようにするための取り組みを盛り込んでいます。

参画型(Participatory):

「参画型」の特徴は、全てのステークホルダーが役割を果たし、異なる利害関係者が協力して進めることが重視されています。2030アジェンダは、民間セクター、市民社会、若者、女性など様々なステークホルダーがアジェンダの策定から実施までに参加し、持続可能な開発に寄与する仕組みを作り出しました。

統合性(Integrated):

「統合性」の考え方は、社会、経済、環境の側面を統合的に取り組むという視点を示しています。2030アジェンダは、これらの要素を調和させ、持続可能な未来の構築を目指しています。

透明性(Transparency):

「透明性」は、アジェンダの進捗状況や成果が定期的にフォローアップされ、オープンにされることを強調しています。透明性は、国際社会や国内の市民がアジェンダの進捗を把握し、評価できるようにするための要素です。

生物多様性

「生物多様性(Biodiversity)」は、地球上の生命の多様性や種の豊かさを指します。

これには植物、動物、微生物などのあらゆる生物種が含まれ、それらが形成する生態系や遺伝的なバリエーションも含まれます。生物多様性は地球上の生態系の健全性や持続可能性に寄与し、人類にも多くの利益を提供しています。

以下は、生物多様性の主な側面と影響についてのポイントです。

1.種の多様性(Species Diversity):

種の多様性は、異なる種が共存し、共進化することによって形成されます。異なる種が持つ特有の遺伝子プールは、地球上の生命の弾力性を保ち、生態系における様々な機能を維持します。

2.生態系の多様性(Ecosystem Diversity):

生態系の多様性は、異なる生態系が存在することを指します。例えば、森林、湿地、海洋、砂漠などがあり、それぞれ異なる生物が適応し、生息しています。

3.遺伝的多様性(Genetic Diversity):

遺伝的多様性は、個体や種の内部での遺伝的なバリエーションを指します。これは病気への耐性や環境への適応性を向上させ、生態系の安定性を支えます。

4.人類への利益(Benefits to Humanity):

生物多様性は、人類にとっても多くの利益を提供します。農業や医学、新薬の発見、食物の供給、気候変動への対応など、さまざまな分野での重要な資源源となっています。

5.生態系サービス(Ecosystem Services):

生物多様性は、水資源の浄化、気候調節、防災、花粉媒介など、様々な生態系サービスを提供します。これらのサービスは人間の生活に不可欠であり、生態系が健康であることが前提となります。

生物多様性の減少や損失は、環境問題や生態系の崩壊につながり、地球全体の生態系への悪影響をもたらす可能性があります。そのため、保全活動や持続可能な利用の推進が重要視されています。

関連記事:ココリコ田中直樹さんが語る「海の生物多様性」、私たちにできること

関連記事:「地球のこと、海洋生態系を考える」ナショナル ジオグラフィックのアースデイイベントをレポート

多様性

「多様性」は、異なる特徴や属性、意見、文化、経験などが共存する状態や概念を指します。この言葉は、個人や集団が異なる背景や特性を持ち、それが豊かな社会や組織を形成するという理念に関連しています。多様性は、人々が異なる視点やアイデンティティを尊重し、包括的な環境を構築するために重要視されています。

多様性は例えば以下のように様々な形を取ります。

1.文化的多様性: 異なる文化や言語、宗教、習慣などが共存すること。これは国や地域、社会内の多様性を指します。

2.性別および性的指向の多様性: 異なる性別や性的指向を持つ人々が共存すること。これにはLGBTQ+コミュニティも含まれます。

3.人種と民族の多様性: 異なる人種や民族グループが共存すること。これは人種差別や民族差別に対抗し、平等を追求するための概念でもあります。

4.組織内の多様性: 異なるバックグラウンド、経験、専門知識を持つ従業員が組織内で働くこと。これは創造性やイノベーションを促進する要素とされています。

多様性の尊重と活用は、健全なコミュニティや組織の形成に寄与し、異なる視点やアイデンティティを受け入れ、共感することが求められます。多様性を活かすことで、より豊かで包括的な社会や組織が構築されるとされています。

貧困

「貧困(Poverty)」は、生活水準が極めて低く、基本的な生存ニーズが充足されていない状態を指します。

貧困は物質的な面だけでなく、教育、健康、住居、食糧など複数の側面にわたります。

国際的には、世界銀行などが1日1.9ドル未満で生活する人を「極度の貧困線」以下の貧困層として定義しています。

貧困の要因は多岐にわたり、経済的な要因(失業、低賃金)、社会的な要因(教育不足、健康状態の悪さ)、政治的な要因(不安定な政府、紛争)などが挙げられます。

貧困の克服は、持続可能な開発目標(SDGs)の中でも特に重要な目標の一つであり、教育、健康、雇用の向上など、総合的なアプローチが求められています。

SDGsはもちろんのこと、サステナブル・エシカルな視点から記事を制作する編集者・ライターの専門チームです。社会課題から身近にできることまで幅広く取り上げ、分かりやすくお伝えします。

他の記事を見る

OTHER ACTION