サステナブルの視点からみた大阪万博、注目の国内パビリオン

4月13日から10月13日まで、2025年日本国際博覧会「大阪・関西万博」が開催されています。

そこで2年以上SDGsのニュースを追いかけ続けてきたサステナブルの視点で、今回は国内パビリオンの注目ポイントをご紹介します。

日本館

開催国としてプレゼンテーションする拠点として位置づけられているのが「日本館」です。

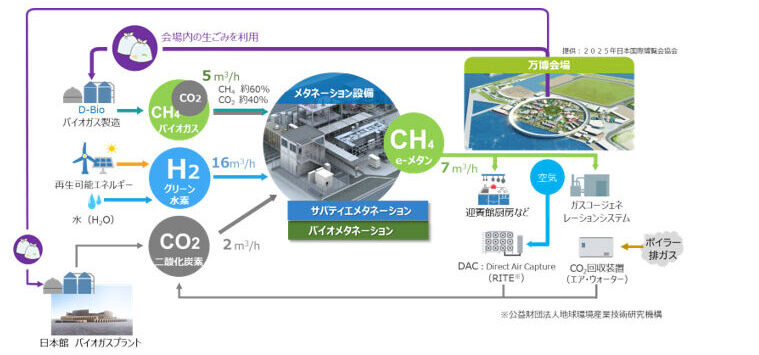

《ごみをたべるパビリオン、バイオガスプラント》

サステナブルな視点で見ると、何といっても「ごみを食べるパビリオン」と銘打っているバイオガスプラントに要注目。

万博会場で出た生ごみを、微生物が分解して水やエネルギーへと換える設備が備えられています。

まだ実証段階の最先端の技術が用いられており、大阪ガスによると「一般家庭約17軒軒分に相当する量(7Nm3/h)のe-メタンを製造」しているそうです(※1)。

《微生物のチカラを体感できる、ファームエリア》

ファームエリアの主役は、目に見えない微生物で、特にバイオマスで注目されている微生藻類の能力について知ることができます。

また、藻類の魅力と可能性はサンリオの協力のもと、ハローキティが紹介しています。

《ものづくりの新たな可能性を見出す、ファクトリーエリア》

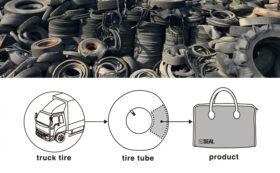

ファクトリーエリアでは、「もの」が生まれ、「ひと」の手でかたちを変え、受け継がれていくその循環が感じられる内容になっています。

特に「やわらかくつくることで」次へと生かしていく、という発想が、どのような場面で用いられていくのか、それが感じられます。

《ごみから水へ―—循環型社会の未来像を見せる、プラントエリア》

プラントエリアでは、ごみから水へ生まれ変わる道のりなどを知ることができます。

ここでも微生物が持つさまざまなチカラを実際に体験できます。

※1 大阪・関西万博 「日本館」 と 「e-メタン製造(メタネーション)実証」 の連携について~日本館のバイオガスプラントで回収されるCO2をe-メタンの原料にリサイクル~

ウーマンズ パビリオン in collaboration with Cartier

内閣府、経済産業省、2025年日本国際博覧会協会とともに、カルティエが共同出展する「ウーマンズ パビリオン」は、ジェンダー平等と持続可能な未来に向けて、女性たちの力と役割に光を当てたユニークな空間です。

建築は永山祐子氏による設計で、日本の伝統的な木工技術「組子」に着想を得たファサードが印象的。持続可能性とクラフツマンシップの融合を体現しています。

《エズ・デヴリンによる没入型展示:声と体験で紡ぐ「未来の物語」》

パビリオンの1階では、世界的アーティストのエズ・デヴリン氏がキュレーションを手がけた空間が広がります。来場者はまず「THE GARDEN」を通ってパビリオンに入り、自身の名前を提供することでストーリーの一部となります。

次に訪れるのは、「THREE WOMEN」という空間。ここでは、小説家の吉本ばなな氏、詩人でアクティビストのエムティハル・マフムード氏、環境活動家のシエ・バスティダ氏の語りを通じて、多様な視点から女性の生き方や社会とのかかわりに触れます。

その後、映画監督・河瀨直美氏との共作によるショートフィルムを経て「THREE PATHWAYS」へ。来場者は三者三様の人生の道のいずれかに導かれ、それぞれの女性の物語を追体験していきます。

《 2階の出展内容:自然、対話、創造性が交差する「共創の場」》

2階の吹き抜けが印象的な「UPPER GARDEN」。景観デザイナーの荻野寿也氏が手がけた庭園には、地域に根ざした植栽が用いられ、日本の四季の移ろいが表現されています。ここに使われた木々は、万博閉幕後に大阪の山へと戻される予定で、「自然と人、資源が循環する」未来のあり方を象徴しています。

また、アーティストのメラニー・ロラン氏によるVR作品では、シェイクスピアの『オフィーリア』をモチーフにした映像表現が展開され、千葉尋氏と共同で手がけた「クロログラフ」技法によるアート作品も階段壁面に展示。葉に焼き付けられた女性たちの写真が、静かに力強い存在感を放っています。

そして2階の中心に位置するのが「WA」スペースです。ここは性別や年齢、人種にとらわれず、誰もが継続的な対話に参加できる場として設けられました。「教育と政策」「ビジネスとテクノロジー」「芸術と文化」など6つのテーマを軸に、講演やパネルディスカッション、展示など150を超えるイベントが予定されており、多様な立場の人々が対話を通じて新しいアクションを生み出していくことを目指しています。

大阪ヘルスケアパビリオン「Nest for Reborn」

大阪府・大阪市が共同で出展する「大阪ヘルスケアパビリオン」は、「REBORN(生まれ変わり)」をテーマに、未来の都市生活や医療・健康のあり方を探求する場です。

建築から展示内容に至るまで、サステナビリティを重視した設計が随所に見られます。

《建築に息づく「木」と「水」の循環デザイン》

パビリオンの建築は、大阪の歴史的背景である水運と木材の流通を象徴するデザインとなっています。

建物全体は大阪府産の木材をふんだんに使用し、自然素材の温もりを感じさせます。さらに、建物を覆う透明な大屋根には雨水が流れ、周囲の池へと循環する仕組みが施されています。これにより、水の都・大阪を表現するとともに、自然の循環を体感できる空間が創出されています。

《次世代エネルギー技術の導入》

館内のアトリウムには、自然光を取り入れる透明な天井が設置され、その内側には日本で開発された次世代の太陽電池「ペロブスカイト太陽電池」が設置されています。

従来の太陽光パネルよりも軽量で薄型なこの電池は、建物の内側にも設置可能で、今後のエネルギー利用の多様性を示唆しています。

また、バックヤード棟の屋根には「OSAKA」の文字を模した太陽光発電システムが設置され、発電された電力はパビリオン内で使用されます。これにより、カーボンニュートラルな運営を目指す姿勢が示されています。

《自然界の循環を学ぶ「アクアポニックス」展示》

パビリオン内には、水産養殖と水耕栽培を組み合わせた循環型生産システム「アクアポニックス」の展示があります。

魚の排泄物を微生物が分解し、その養分を植物が吸収することで水が浄化され、再び魚の生育に適した環境が整うという、自然界の縮図ともいえる仕組みです。この展示を通じて、来場者に自然の循環の大切さやSDGs達成への貢献について学ぶ機会が提供されています。

関西パビリオン

関西広域連合が出展するパビリオンは、地域の多様な主体が連携・協働する「共創」の姿勢を発信する場です。

展示内容も、関西各府県の特色や強みを生かしながら、サステナブルな未来社会の実現に向けた実践例や挑戦を紹介しています。

《地域資源を活用した展示とプログラム》

館内には、関西各地で実践されている環境保全や循環型社会に関する取り組みが紹介され、農林水産業・エネルギー・防災・健康など、多岐にわたるジャンルでの共創プロジェクトが展開されます。出展者と来場者が対話できる「共創スペース」も設けられており、持続可能な社会の実現に向けた学びと気づきの場となっています。

《 持続可能な地域社会のモデル提示》

出展されるプロジェクトは、再生可能エネルギーの地産地消、食や農を軸とした地域循環型経済、森林資源の活用など、地域に根差したサステナビリティの好事例が中心です。また、関西の自治体、企業、NPO、大学などが連携して実施することで、「地域発」の解決策が社会全体に波及していくモデルが提示されています。

民間パビリオン

この他にも13の民間パビリオンがあります。

民間パビリオンについては、次回4/30にご紹介します。

SDGsはもちろんのこと、サステナブル・エシカルな視点から記事を制作する編集者・ライターの専門チームです。社会課題から身近にできることまで幅広く取り上げ、分かりやすくお伝えします。

他の記事を見る

OTHER ACTION