ゴミ清掃芸人滝沢さんと話す、ゴミや資源の終着点

「ゴミが最終的にどうなるのか」、これまでも話題ごとにお話を伺ってきましたが、今回はあらためてゴミの種類や資源ごとに「最後はどうなるのか、ゴミや資源の終着点はどこなのか」について滝沢さんにお話を伺いました。

【Profile】滝沢 秀一(たきざわ しゅういち)さん

お笑い芸人/ゴミ清掃員。

1976年生まれ。1998年にお笑いコンビ「マシンガンズ」を結成。その後2012年に芸人のままゴミ収集会社に就職。お笑い芸人とゴミ清掃員の二つの顔を持ちながら活動をしている。現在はゴミ清掃員としてゴミ学を世間に伝えたり、エッセイ『このゴミは収集できません』(白夜書房)など、いくつもの本も出版している。

燃えるゴミと燃えないゴミの行く末

――ではまず、燃えるゴミからお聞きしたいと思います。福岡市では「回収→ゴミ焼却施設で燃やす→燃えかす(灰)は最終処分場である埋立場へ」という流れなのですが、東京でも同じですか?

東京でも大体同じですね。

――これまで伺ってきたお話から、問題点は最終処分場の場所がなくなってきているところでしょうか?

東京だけでみると50年は持ちますが、自治体によっては7、8年のところもあります。全国を平均すると23.5年ですね。

――最終処分場は自治体が持っている土地ですか?

そうです。そのため、海のある自治体は余裕があります。

陸地しかない自治体は、山を切り崩したりもしていますが、自治体の地理に合わせて最終処分場を作っているというイメージです。

今日は最終処分場を見学させて頂きました!ここは緑の所が埋まったらおしまいだそうで寿命はあと十年程度だそうです。ゴミ自体が減るといいな。今日の話はゴミトークでお話しします! pic.twitter.com/RPFQLpT8Vh

— マシンガンズ滝沢 (@takizawa0914) October 21, 2019

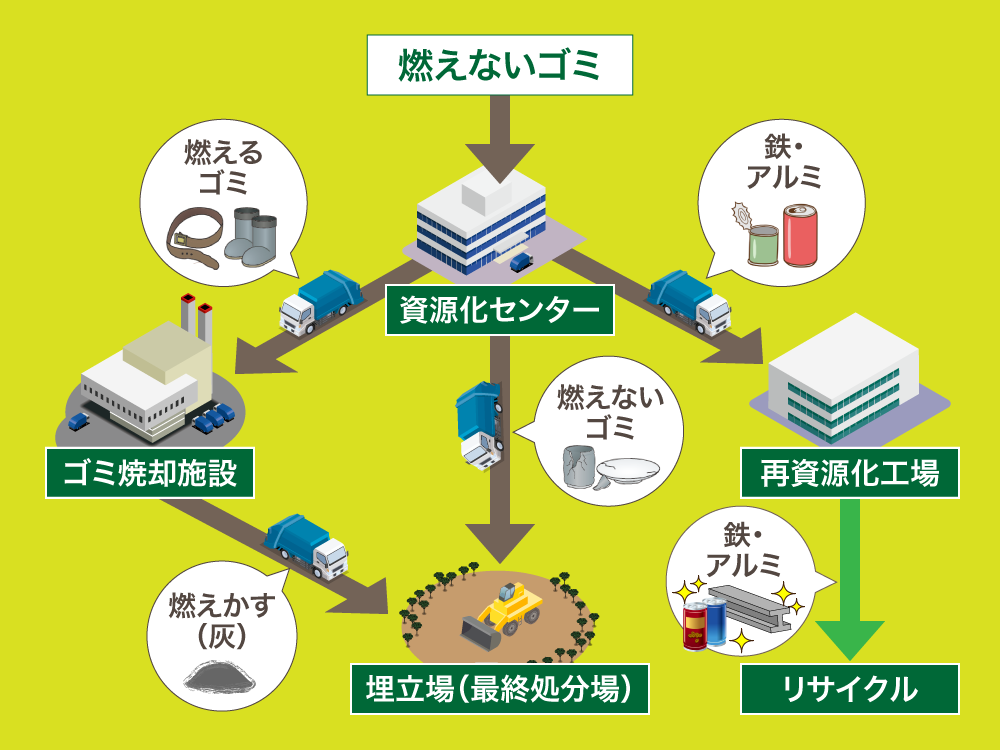

――では次に、燃えないゴミについてです。以下の流れは福岡市の例ですが、滝沢さんの清掃会社で違いはありますか?

※わかりやすく表現しています。詳しくはこちら

大まかな流れとしてはこの通りです。

ただ私が行っている清掃会社の場合は、中継所というところで手作業で物を分けています。フライパンだったり、電池だったり、モバイルバッテリーだったり、鉄だったり。全ての袋を開けて確認し、本当に燃えないゴミは、そこから運び出し、細かく刻みます。そこに大きな磁石みたいなものを近づけ、金属がないかどうかを確認して、引っ付いたものは資源に。引っ付かなかったものは最終処分場に埋めています。

――中継所で分けているとのことですが、以前9割ルールのお話を頂きました(※1)。そこでも、このルールが適用されているのでしょうか?例えば鉄と革製品が繋がっているものなど

鉄と革を切り離すことはしません。毎日仕分けをしているものが多いため、鉄と革が引っ付いているものは不燃ゴミになります。

※1 9割ルール=素材の9割が燃える物は、一部が不燃でも可燃ゴミとして出せること。ただし自治体によってルールは異なります。 詳しくはこちら

――ではゴミを出す人が分けていないと、全部ゴミになるということですね

ですが、物によっては難しいですよね。

金属と分けてほしい気持ちもありますが、分けることで怪我をされても大変ですし。ですので、商品を作っている方の問題だと思って負います。

粗大ゴミや瓶・ペットボトル

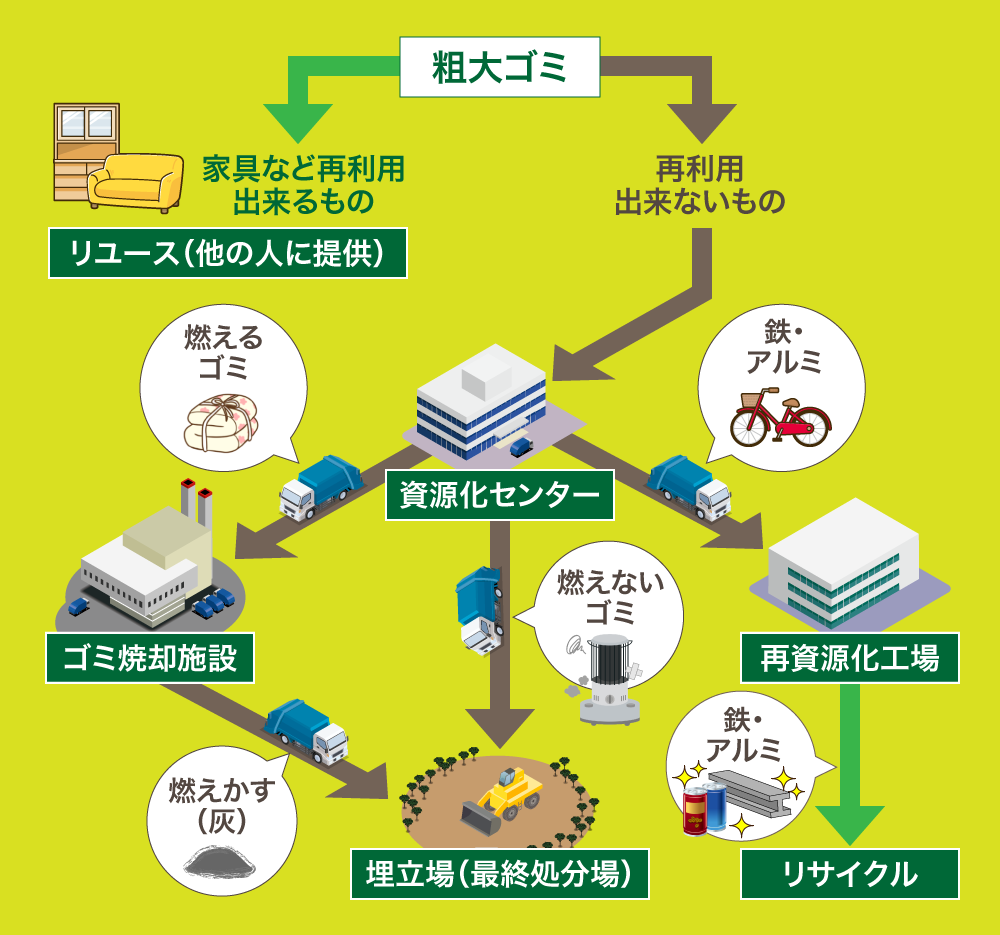

――次に粗大ゴミですが、こちらの流れは東京の清掃会社と同じでしょうか?

※わかりやすく表現しています。詳しくはこちら

そうですね。分ける場所が中間処理場(中継)という部分の違いくらいでしょうか。

粗大ゴミをダンプで集め、中継で中身を落として、そこから電化製品、プリンター、自転車、箪笥のような形で分けていきます。

燃えるゴミになるものは、可燃ゴミ用の車に全部積みます。

自治体によって方法は違いますが、私が担当しているところでは、車で大きなものを砕く機械があるところまで行き、細かく砕いてから焼却施設に行っています。自治体によっては、中継の隣に細かく砕く機械を置いているところもありますね。

――粗大ゴミの中で、再利用できそうなものは分けないのでしょうか?

自治体によっては、綺麗なものはリサイクル用に分けて回収し、売っています。

――どういうところで売っているのでしょうか?

クリーンセンター、リサイクルセンターなどです。港区では行っていますよ。立派なソファも5000円で売っていたりします。

――それは誰でも買えるのでしょうか?

誰でも買えます。ただ、配達を行っていない自治体があったり、配達は何キロまでは1000円、何キロ以上は2000円という風にしているところがあります。

売っているものも、ベビーベッド、食器棚、大きい椅子、机などもあるので、一人暮らしをする人にはいいかもしれません。

――次に空き瓶です。福岡市では瓶は工場で無色と茶色、その他に分けられ、再商品化工場でまた新たな瓶などの製品に生まれ変わります。

私が行っている清掃会社では、瓶の色分けは行っていません。多いところだと、緑色も別で分けているところがあるそうです。

少し前に、リサイクルセンターに見学へ行ったのですが、そこでは瓶の色分けを機械が行っていました。瓶の色分けをしていない所では、こういう機械が導入されているのかもしれません。

――色を分けるのはリサイクルをした時に都合がいいからでしょうか?

同じ色の方が使い道があるのだと思います。瓶は一回溶かしてからもう一度瓶にするか、路面材にすることが多いと聞いています。

空き瓶の色を分けていないものは、路面材になるのかもしれません。

――一方で、ペットボトルは分けませんよね?

日本のペットボトルは、基本的に透明でなければいけないというルールがあります。

色がついているペットボトルは海外製のものが多いですね。そのため、色付きのペットボトルがある場合は、手で取り分けています。

捨てる前に「まだ使えないか」考えること

――こうして「最後にどうなるか」を考えた場合、燃えるゴミに資源を混ぜると燃やされて「埋められるだけ」なので、もったいないですね。

どんな物もそうですが、灰になったらゴミになって最終処分場に行くことになります。

最終処分場に行くのは燃えるゴミと燃えないゴミの2つ。それ以外は資源のため、最終処分場に行きません。

ですので、燃えるゴミや燃えないゴミに出す前に「まだ使えるものがあるのではないか」と考えることが大事だと私は思っています。

例えば燃えるゴミの袋の中にチラシが入っていると、それは燃えて灰になります。しかし古紙の日に出すと、もう一度紙に生まれ変わるということです。

気持ち次第で、真逆の行為になるので、そのことを常に意識していただけたらなと思います。

―― 書籍/活動紹介 ――

SDGsはもちろんのこと、サステナブル・エシカルな視点から記事を制作する編集者・ライターの専門チームです。社会課題から身近にできることまで幅広く取り上げ、分かりやすくお伝えします。

他の記事を見る

OTHER ARTICLE