「30by30」の現実と挑戦──海洋保護は間に合うのか?ワールド・オーシャン・サミット総力特集第5弾

2025年3月12〜13日に開催された、世界の海洋課題を議論する国際会議「第12回ワールド・オーシャン・サミット」。本特集は、その模様を多角的にお届けするレポートシリーズの第5弾です。

今回、海洋保護の最前線に立つ国際的な専門家たちが集い、「30by30」実現の可能性とその課題について議論を交わしました。

その議論の模様を紹介しながら、世界が直面する現実と希望の間にある「行動の選択肢」を探っていきます。

ワールド・オーシャン・サミットとは

ワールド・オーシャン・サミットは、持続可能は海洋経済に向けた行動を起こすことを目的に、世界中の政策立案者、ビジネスリーダー、科学者、NGO、技術開発者、投資家などが集結し、海洋環境を保護しながらも経済的に発展させる方法について議論する場です。

「30by30」の概要

国連の地球規模生物多様性枠組みで合意された、2030年までに海洋の30%を保護するという「30by30」は非常に大きな目標です。

目標達成まであとわずかという段階までこぎ着けるだけでも、海洋生物多様性、回復力、海洋経済に計り知れない利益をもたらすでしょう。しかし、世界は目標から大きく外れており、完全に保護されている海洋はわずか3%で、残された時間はわずか5年です。

保護すべき新しい保護区域を特定し、国家管轄下の海域だけでなく公海や極海での進歩を加速し、ガバナンスと資金調達のメカニズムを構築する取り組みが進行中です。現実的に、実現可能なものは何でしょうか?

■司会

・ダニエル・フランクリン氏 ザ・エコノミスト 英国 エグゼクティブ・エディター兼シニアエディター

■パネリスト

・ピーター・トムソン氏 国連事務総長海洋担当特使

・ミナ・エップス氏 国際自然保護連合(IUCN)海洋担当ディレクター

・エマニュエル・ゴンサルべス氏 オセアノ・アズール財団主任科学者兼理事

・ヴィルジル・ゼッターリンド氏 ProtectedSeas ディレクター

目標達成は実現可能か?

ダニエル・フランクリン氏(ザ・エコノミスト 英国 エグゼクティブ・エディター兼シニアエディター)

30by30について、どこまで実現できるかという可能性を探っていきたいと思います。

皆さんご存じのように、2030年までに海の30%を保護するという目標がありますが、2030年はすぐそこです。あと5年と言ってもあっという間ですよね。現状、海洋保護区は3%ほどしかないと聞いています。

では、その目標を実現する可能性はどれくらいあるのか、どうやってその数字に近づいていくのか、さらに「保護」とは実際にどういう意味なのか、本当に機能するのか、といった点を考えていきましょう。

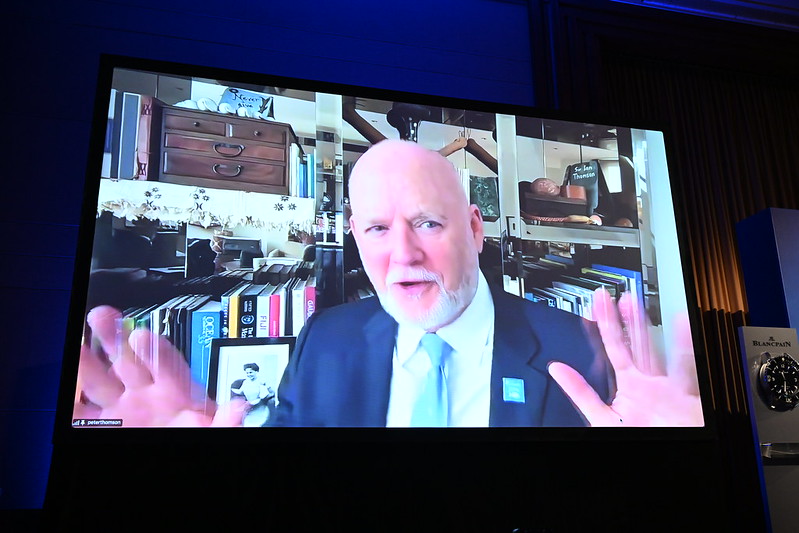

ピーター・トムソン氏(国連事務総長海洋担当特使)

ありがとうございます。この目標の重要性を理解することが大事です。

その理由を説明します。グローバル・バイオダイバーシティ・フレームワークが合意された会議で、「30by30」も盛り込まれました。もし強力な対策を取らなければ、生物多様性の壊滅的な損失が起きるでしょう。

これは非常にハイレベルな目標です。私たちはオーシャンアクションの会議で「行動計画を作ろう」と提案し、現在45人のコンサルタントが取り組んでいます。3か月後、ニースでの会議でその計画を発表する予定です。

この計画は、各国が今後5年間で前進するための指針を示すものです。私はちょうど太平洋諸島サミットから戻ってきたところで、多くの島嶼国は広大な排他的経済水域(EEZ)を持っていますが、特に開発途上国の場合、自力では難しい部分があります。

また、地域漁業管理機関(RFMO)もこうした議論に加わる必要があります。彼らは漁業資源を管理しているので、保護について話す際に不可欠です。

もう一つの重要な点として、OECM(Other Effective area-based Conservation Measures)の存在も忘れてはなりません。IUCNによる海洋保護区(MPA)の定義がありますが、WCPAなどほかの枠組みもあり、それらを考慮する必要があります。

ダニエル・フランクリン氏

先ほどおっしゃった計画についてもう少し詳しく教えていただけますか。最終段階にあるとのことですが、それと「30%保護」という目標の実現可能性をどうご覧になっていますか?

ピーター・トムソン氏

決して簡単なことではありませんが、段階的に政策ガイドラインを示していく作業を進めています。30%という数字に本当に到達するかどうかは二の次かもしれませんが、重要なのはペースを加速させることです。愛知目標の達成は十分ではありませんでしたが、今は新たな勢いが出てきています。

地域的な条約や新たなコミットメントが組み合わさって、最終的にはかなり近づくかもしれません。ただ大切なのは、この計画が国々に対して具体的な進め方を提示するという点です。漁業権益の調整や資金面など、実務的なステップを盛り込み、6月の大きな海洋会議で発表し、その後の夏の間に各国代表が行動に移せるようにしていきます。

各方面との協力が必須

ミナ・エップス氏(国際自然保護連合 海洋担当ディレクター)

過去2年半ほどで海洋政策の分野で大きな進展があったことは確かで、「30by30」というグローバル・バイオダイバーシティ・フレームワークの目標は大きな一歩です。

ただ、単に数字の問題だけではありません。公海(ABNJ)も含めて包括的に取り組む必要がありますし、広大な排他的経済水域を持つ国々には単独での取り組みが難しいため、財政的な支援が必要です。

BBNJ(海洋生物多様性の法的枠組みに関する新条約)は、発効すれば国連海洋法条約の下で3つ目の法的拘束力を持つ文書になります。ここで各種機関を強化し、国の管轄外の海域で海洋保護区を設定できるようにしなければなりません。

それによって、現在3%程度しかない保護率を大幅に引き上げることが可能です。沿岸域だけに頼っていては、30%達成は不可能です。海洋の3分の2は公海ですから。

ダニエル・フランクリン氏

ありがとうございます。ではもうひと方、別の視点を伺います。大規模な海洋保護区を拡大・実施するうえでの課題や、実効性を伴う形で30%を達成する可能性について、いかがお考えでしょうか?

エマニュエル・ゴンサルべス氏(オセアノ・アズール財団主任科学者兼理事)

これは非常に難しい課題です。ただ地図上に線を引くだけではなく、漁業や地域の生計、気候圧力など、すべてを包括的に管理しなければなりません。

科学的知見では、海の機能を維持し、生物量を回復させるためには、最低でも30%を厳格に保護する必要があると言われています。しかし同時に、残りの70%も何らかの管理下に置いてこそ、保護区が魚類資源や生物多様性、炭素循環を効果的に回復できるのです。

これには大規模なパートナーシップと段階的なアプローチ、そして産業界や地域社会の協力が不可欠です。

実際の事例としては、大規模な海洋保護区を段階的に導入し、地元の漁師が恩恵を感じられるように配慮した結果、彼らの信頼を得られ、取り組みを拡大できた例があります。そこで学んだ重要なステップは、パートナーシップの構築、共通ビジョン、科学データに基づく優先エリアの選定、ステークホルダーの参加、そして財政面の手当です。こうした枠組みがあれば、系統的に30%へ近づけると思います。

ヴィルジル・ゼッターリンド氏(ProtectedSeas ディレクター)

私たち「Protected Seas」は世界中の海洋保護区(MPA)を調査・マッピングしており、そこで適用されている規制や、どんな行為が許可・禁止されているかを含め、2万5000以上のエリアをカタログ化しました。

目指すのは透明性の確保で、ステークホルダーが実際の状況を把握できるようにすることです。最近発表されたような拡張事例では、境界やルール、スケジュールが明確に示されており、これが理想的だと考えています。

現在、定義によってはわずか3%程度しか完全または高度に保護されていません。しかし数字を合わせるためだけに急ぐのではなく、正しい方法で進めることが重要です。

47の巨大MPA(海洋保護区)がMPA全体面積の77%を占める一方で、MPAの半数は非常に小さいという極端な不均衡があります。この比率のまま30%を目指すとすれば、大規模MPAをさらに300個、小規模MPAを19万個ほど追加する必要があるかもしれません。それは非常に大きな課題で、従来とはまったく違う手法やペースが求められます。

ダニエル・フランクリン氏

ピーター、このような数字を聞くと圧倒されますが、規模と質を両立させるにはどうすればいいでしょう。「保護」と言ってもその効果には大きな幅があります。ガバナンスや資金面もあなたの計画に含まれていますか?

ピーター・トムソン氏

その通りです。漁業者への補償や既存の漁業ライセンスをどう扱うかといった課題をクリアせずに、単に海域を「立ち入り禁止」と宣言するわけにはいきません。例えばニュージーランドなどでもそうした課題があります。

財政面も大きな革新が必要で、「オーシャンファイナンスファシリティ」のような仕組みでコストを賄うことが必要かもしれません。これについては6月の会議でも議論する予定です。

また科学的根拠に基づく目標設定も非常に重要です。保護するべき生態系を外して、むやみに巨大な保護区を作るだけでは意味がありません。だからこそ、資金・科学・施行を一体化した計画が必要なのです。

透明性を確保しつつ進める

ダニエル・フランクリン氏

では、BBNJ協定によって大規模な新たな海洋保護区がどのくらい早く設定できそうか教えてください。それは30by30の達成に十分間に合うものでしょうか?

ミナ・エップス氏

条約の発効には60か国の批准が必要なので、それがどれだけ早く進むかにかかっています。発効後は、公海におけるMPAを提案する手続きが動き出します。そのための機関や科学的助言組織などを整備する必要がありますから、現実的には数年かかるでしょう。

しかし、今から準備をして有望な海域を絞り込み、ガバナンスの仕組みを作り始めないと、発効してから動き出すのでは2030年には間に合いません。

エマニュエル・ゴンサルべス氏

また、一度線を引いたらそれで終わりではなく、ちゃんと監視・施行する仕組みを整える必要があります。宣言だけして実質的な取り締まりがないMPAも少なくありません。さらにMPAは固定的なものではなく、継続的に管理を続けることが大切です。

どこがうまく機能していて、どこが課題かを常に点検し、それに応じて調整していく必要があります。

ヴィルジル・ゼッターリンド氏

私たちはデータをわかりやすく提供できるよう努めています。境界や規制内容、進捗状況などを確認できるオンラインの地図やダッシュボードを整備するのです。これは更新が大変ですが、透明性を確保するうえで欠かせません。

政府の公式な指定情報や拡張情報をもとに作業しており、それによって一般の人々も各海域の管理状況を正確に把握できます。

ピーター・トムソン氏

最後に少し補足すると、国連資金開発機関(UNCDF)による「ワンオーシャン・ファイナンス・ファシリティ」という新たな資金調達の構想もあります。世界の海運や海底ケーブルなどにごくわずかな課徴金をかけるだけでも、何十億ドルもの資金が得られる可能性があります。

これを6月の会議で議論する予定です。最終的には、資金・科学・ガバナンスの連携によってこそ、意味のある形で30by30を達成できるのだと思います。

ダニエル・フランクリン氏

皆さん、ありがとうございます。まだまだ議論は尽きませんが、時間となりました。実現性やガバナンス、資金面など非常に興味深いお話を伺えました。この勢いを絶やさず、今後も取り組みを続けていきましょう。

ミナ・エップスさんへ、インタビュー

30by30のパネルディスカッションにも参加されていた、国際自然保護連合(IUCN)海洋担当ディレクターのミナ・エップスさんにお話を伺いました。

ーーIUCN の海洋担当ディレクターという立場はどのような役割を担っているのでしょうか?

IUCNは、「国際自然保護連合」という名前なんですけれども、1948年に設立して政府間の交流を目的としています。

私の役割はグローバルディレクターの海洋担当です。海洋に関しての全体的な活動や、政策に対して責任を担っております。国連の総会にも出席しています。

例えば国連に関しましては、国連総会に出席する方々というのは、それぞれ国のいろいろな目論見を持っています。

例えば、私たちは現地のローカルの方々の現状というものを見据えて、そことグローバルに展開する全世界のプロセスや政策のプロセスというのをうまくつなげていくという橋渡しの役割をしています。

プロジェクトに関しては、いろいろなステークホルダーがいらっしゃいますけれども、そこの中でプロジェクトを一緒に運営するという形での橋渡しをしています。

つまり、科学と、それから政策政治関係の政策との、橋渡しをするインターフェースになっているというのが私どもの IUCNという機関です。

SDGsの目標14番目達成に向けて

ーー今回ワールドオーシャンサミットに参加されるにあたって、 IUCN の代表としてどのような目標とかメッセージを持ってご来日されましたか?

東京に来た目的というのは、素晴らしい持続可能性のあるシーフードを堪能するために来ています(笑)

それから2025年はとても重要な年にあたります。まず、国連のOcean Conferenceという海洋会議が開かれます。また、IUCN World Conservation Congressという世界の保全会議が2025年今年の10月にアブダビで開かれる予定です。全世界でどういった目標に沿っていくのかを決定する重要な会議となっています。

SDGs の目標があると思いますが、 14 番目(海の豊かさを守ろう)に関しては最も進捗が見られていない。私がここにいる目的でもありますが、1つ目は持続可能な目標の 14 番目。こちらの達成に向けて、前進をするというのが1つ。

そして、海洋科学を先進的にしていくということがあります。ここではエビデンスベースといって、証拠を集めながら検証していくということを考えています。原住民の方 々 に保護されている分野についてもいろいろなデータがありますので、そのデータを解きて、そしてそれを交換しながら進めていくというのが、まず1つ目のプログラムです。

海洋科学でもう1つの大きな目標は海洋のガバナンスをしていくということになります。

これはオーシャンガバナンスという全体的な海洋のガバナンスに関してです。現在 BBNJ(国連公海等生物多様性協定)というものがありまして、これはUNCLOS(国連海洋法条約)の下にあります。これが 107 カ国のうち 60 カ国を持って批准されるということなので、私はここの場でその批准について皆様に呼びかけるために来ています。

SDGs14 番目の目標達成には投資がどうしても必要ですが、現在非常に手薄になっています。そのため ODA (政府開発援助)であるとか、その他いろいろなところからの資金調達して投入するということが重要です。このような融資のメカニズムをきちんと整えたいです。

ーー昨今採択されたグローバル生物多様性フレームワーク(例:昆明・モントリオール世界目標)なども踏まえ、政府、企業、地域社会など多様なステークホルダーと協力して海洋生物多様性を守るために、IUCNとしてどのような枠組みや方策を提言されていますか?

最近科学的な論文を出しました。「どのような形でステークホルダーの方 々 がアプローチをしたらいいのか」という提言書のようなものです。

今はこれがガイドラインみたいになっていて、現地のローカルのコミュニティの方と政府をつないでいくような役割を果たしているものです。このような形で色々な人たちをつないでいく私たちの役割はとても重要です。

―― 書籍/活動紹介 ――

SDGsはもちろんのこと、サステナブル・エシカルな視点から記事を制作する編集者・ライターの専門チームです。社会課題から身近にできることまで幅広く取り上げ、分かりやすくお伝えします。

他の特集記事を見る

OTHER ARTICLE